La mia filosofia

Torniamo sui banchi della scuola elementare. Chi è che propone i problemi e chi li deve risolvere? Il maestro fornisce un problema ben formulato, con una domanda a cui l’allievo deve rispondere con la sua soluzione. Se dalla scuola andiamo in azienda vediamo che il dirigente propone un problema, per esempio la manutenzione di un impianto, e il collaboratore lo risolve eseguendo i compiti relativi.

Dunque la definizione del problema, la sua formulazione e la sua proposta si trovano ad un livello più alto rispetto alla soluzione.

Tanti problemi non si risolvono solo perché non erano stasti ben definiti a monte. E spesso anche io mi sono trovato a svolgere prestazioni inutili solo perché il committente non aveva definito bene il suo problema, chiedendomi direttamente una mia soluzione.

Il mio problem solving si serve di due processi: il problem solving in cinque passi e il problem solving strategico.

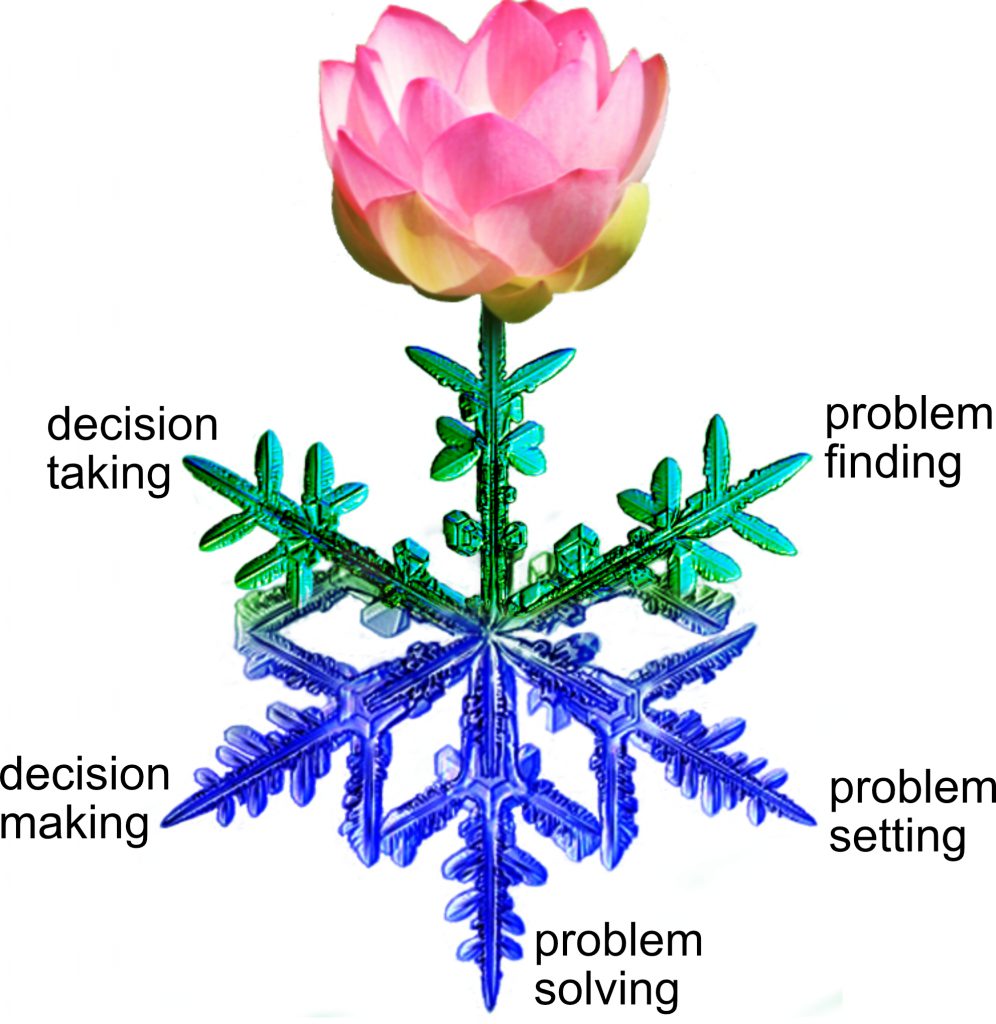

Il problem solving in cinque passi l’ho visualizzato con un fiore che sboccia da un cristallo di neve, sulle cui punte si trovano i passi da compiere l’uno dopo l’altro. Eccoli.

Problem Finding: Individuare il problema, anche quando è ancora piccolo o nascosto.

Problem Setting: Definire il problema in modo che sia risolvibile.

Problem Solving: Sviluppare il processo per affrontarlo.

Decision Making: Scegliere la soluzione migliore tra le alternative.

Decision Taking: Applicare la soluzione e trasformarla in un’azione concreta.

In tal modo la struttura rigida e spesso ripetitiva del problema/cristallo si trasforma nella flessibilità vitale della soluzione/fiore e il problema sparisce o si trasforma in un processo evolutivo.

Per completare il quadro, utilizzo il problem solving strategico, un metodo rapido e pratico che ho appreso da uno dei miei maestri, Giorgio Nardone. Funziona sia a livello personale che aziendale, aiutando a superare blocchi e a trovare soluzioni in tempi brevi.

E’ visualizzato con il simbolo del Tao in un frattale per rappresentare dinamiche simmetriche e complementari che interagiscono in sistemi complessi come i comportamenti umani.

La mentalità

Che differenza c’è fra una mentalità orientata al problema e una mentalità orientata alla soluzione? Questa cerca ricette pronte, che funzionino e la rassicurino. La prima invece si guarda intorno, si pone domande, mette in dubbio le cosuetudini.

La mia mentalità problematica si articola in tre aspetti:

- il triangolo delle competenze,

- la riduzione di complessità,

- la strutturazione.

Il mio metodo si fonda sul triangolo delle competenze: vedere, capire, fare. Questi tre elementi non sono separati, ma in costante interazione:

Vedere ci permette di notare dettagli e tendenze che prima non coglievamo.

Capire ci aiuta a inquadrare il problema, a capire se riguarda più noi stessi, gli altri o l’ambiente in cui operiamo.

Fare ci spinge all’azione, a sperimentare e a perfezionare il nostro approccio, migliorando prestazioni e situazioni.

A volte un’azione ci fa capire qualcosa di nuovo, altre volte è il capire a guidare la nostra azione. È un ciclo continuo che alimenta il cambiamento.

Come diceva Paul Watzlawick, la soluzione deve essere più semplice del problema. Se una soluzione è troppo complessa, rischia di diventare un problema a sua volta, alimentando il caos anziché risolverlo.

Fin dai tempi antichi, l’uomo ha cercato di ridurre la complessità: scheggiando una pietra per creare un attrezzo, inventando la stampa per semplificare la scrittura. Oggi, uno smartphone riduce la complessità di portare con sé mille strumenti.

Il mio lavoro consiste proprio in questo: ridurre la complessità. Che si tratti di spiegare una lezione, di organizzare un processo o di affrontare un problema, il mio obiettivo è sempre stato quello di semplificare. Le 600 voci dell’Atlante di Problem Solving che ho creato sono la sintesi di questa filosofia: uno strumento per navigare la complessità e trovare risposte pronte per l’uso.

Gregory Bateson dice che al di sotto delle cose c’è sempre una struttura che connette gli elementi, in modo da costituire sistemi più o meno complessi. Un mucchio di foglie se viene tenuto insieme dalla struttura gerarchica dei rami forma un albero, e cioè un sistema superiore.

Per disegnare qualcosa – un fiore, un volto, il Giudizio Universale di Michelangelo – bisogna comprenderne la struttura, sia essa l’impalcatura che sorregge tutta la costruzione, come le ossa o i muscoli, sia essa l’insieme di dinamiche che rendono vivo un organismo, come la circolazione sanguigna o la respirazione.

Le strutture presentano forme adeguate alla risoluzione di problemi. Leonardo da Vinci comprese che la circolazione del sangue e un bacino fluviale hanno la stessa struttura perché risolvono ambedue il problema della distribuzione di liquidi.

Comprendere le strutture di un sistema, come un articolo, un libro, un impianto logistico o produttivo, significa affrontare correttamente i problemi che quel sistema deve risolvere.

La mia filosofia è condensata nei miei libri su problem solving, comunicazione, project management, mapping, che ho pubblicato nell’arco di un trentennio.